はじめに:残虐性の変質

前回、豊臣秀吉の晩年における残虐事件にまつわる史跡を巡りました。

今回は、彼の行動の核となる「エゴ」を通して、事件を考察します。

まず、秀吉の残虐性は晩年になって突然現れたものではありません。

それは天下取り以前から存在し、「生存戦略」として重要な役割を果たしていました。

敵をより確実に殺すことは勝つための合理であり、大義名分でもありました。

しかし天下を掌中に収めると、その必要はなくなります。

そして、彼自身のエゴを防衛する手段へと変質していきました。

「稀代のエゴ」の正体

エゴとはなにか――秀吉の”エンジン”

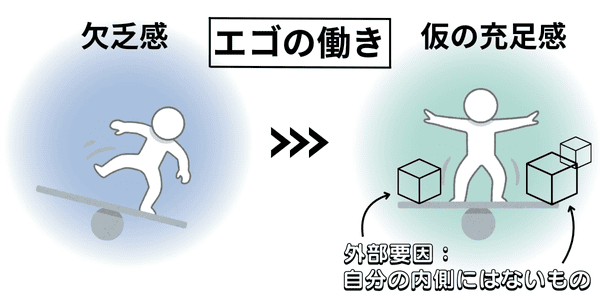

エゴとは、人が誰しも抱く「歪んだ自己愛」や「誇大妄想」「独善」「猜疑心」「執着」などの総称です。

つまり、「自尊心を守るための防衛システム」です。

晩年の秀吉のエゴは、国政や国際関係にまで影響を及ぼしました。

それはまさに「稀代」と呼ぶにふさわしいスケールだったのです。

「庭」——秀吉の”安全装置”

晩年の秀吉が行った非合理な蛮行の理由については、今なお議論が続いています。

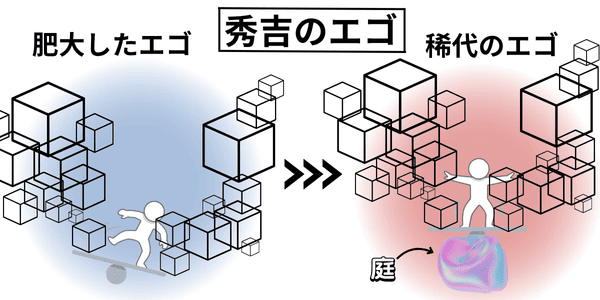

それに対する一定の回答は「肥大したエゴ莫大な欠乏感を燃料とし、エゴというエンジンを際限なく働かせた結果、延々と自己正当化し続けてしまう状態のこと。の暴走」でしょう。

後述する「聚楽第落首事件」「異父弟妹の惨殺」「無謀な朝鮮出兵」はすべて、秀吉の「肥大したエゴ」が制御を失った結果と考えられます。

しかし、前回取り上げた「秀次切腹と一族の惨殺」「利休切腹」に関しては、それだけでは説明できない「論理の飛躍」(故人に対する徹底的な辱めや存在の抹消など)が感じられます。

そこで、仮に「庭」という心理的構造を導入してみると、整合性が見えてくるのです。

「庭」は、秀吉のエゴ「庭」+「肥大したエゴ」=「稀代のエゴ」←秀吉のエゴを構成する一要素です。

彼はエゴに突き動かされているので、その行動原理は「欠乏感の充足」です。

その原理は「他者との比較」に依るため、自己の軸を常に揺るがし続けます。

「庭」は、そんな不安定な自己に(かりそめの)安定をもたらす、いわば「安全装置エゴは、主に「社会的地位や優越性」といった対外的な自尊心を守る防衛機能です。

これに対し、「庭」は、「自己の存在意義」という最も根源的な核を守ります。そこは秀吉の心の中の”最も柔らかく無防備な部分”です。」です。

主な特徴は以下の三つです。

- 「庭」では、秀吉が常に最上位にある(序列)

- 「庭」のメンバーは、秀吉に心を許される(承認)

- 結果として、メンバーは特別な恩恵を受ける(優遇)

この論理が破られたとき、秀吉の最も根本的な防衛線が脅かされます。

だからこそ、「肥大したエゴ」が侵害された時よりもはるかに苛烈な報復が行われるのです。

秀吉の三つの物質的欠損

秀吉の成功を支えた欠乏感。

その要素には、「人間にはどうにもならない欠損」が四つありました。

今回はそのうち、物質面に関わる三つ(出自・容姿・不妊)を取り上げ、次稿では残る「形而上的な欠損」を考察します。

晩年の残虐行為と「エゴの表現型」

聚楽第落首事件(1589年/秀吉52歳)

2月25日夜、京都・聚楽第の白壁に落書きが貼られました。

激怒した秀吉は、僧侶や商人、子供から老人に至るまでを無差別に処刑。1

『多聞院日記』には「籤で処刑者が選ばれた」とあります。

秀吉は長らく「不妊の屈辱」を抱えていましたが、ようやく恵まれた我が子・鶴松には”不義の子”という黒い噂がつきまとっていました。

落書きがそこを突いていたとしたら、この蛮行は、「私を笑う者は許さない」という誇大妄想の爆発だったといえます。

※ 彼は出自と容姿へのコンプレックスから高貴な血筋を持つ美人に執着しており、それが茶々(後の淀殿/鶴松の生母)を娶った動機でもあります。

異父弟妹惨殺事件(1589年/秀吉52歳)

母・大政所はかつて、生活のために再婚を重ねており、秀吉には複数の異父兄弟がいました。

フロイスフロイスは宣教師であり、彼の人物評はキリスト教是認の程度によって左右されました。「伴天連追放令」を発布した秀吉の評価は”ボロクソ”であり、この記述には誇張の可能性も指摘されています。ただ、秀吉の出自を考えれば、このような事態が起きた可能性は否定できません。『日本史』には、秀吉が(一般に知られていない)異父弟妹を殺したと記されています。

ある日、弟と名乗る人物が現れ、母に真偽を問うと、彼女は認知することを恥じました。

秀吉は男性の言葉を否定してその場で男を斬首。数カ月後、”妹”を甘言で呼び寄せ、同じく斬首しました。

これは、不世出の出世を遂げた彼だからこそ生じるリスクを排除する意図もあったでしょう。

しかし同時に、彼らは秀吉自身の卑しい出自を体現する存在でした。

偉業によって上書きしようとした不都合な過去を物理的に抹消する――それは、自己防衛本能の暴走と考えられます。

秀次切腹と一族の惨殺(1595年/秀吉59歳)

矢部健太郎氏(國學院大学教授)によれば、秀次は自ら出奔し、また、秀吉は彼を禁固刑にするつもりだったといいます。

この説が正しければ、秀吉は勝手な振る舞いをした秀次を助命しようとし、それが拒絶されたことになります。

秀次は高野山で切腹し、その首は罪人の刑場である三条河原まで運ばれ晒されました。

西方浄土の方角である西向きに設置――それは「たとえ極楽に向かっても、お前は(わしが決めた)罪人なのだから成仏できぬ」という呪詛の構図です。

さらに、その首の前で一族が処刑され、屍は次々と大穴に投げ込まれました。

その上に「畜生塚」と名付けられた塔が建てられ、頂には秀次の首を納めた石堰が置かれました。

極めつけに、秀吉の生前、彼らが供養されることはありませんでした。

秀吉にとって、血縁である秀次は「庭」の内にいたはずです。

つまり、秀次の行為は秀吉にとって「裏切り」です。

制裁の苛烈さは秀吉が受けたダメージの深さの表れといえます。

前回述べた、豊臣血族の男児殺害という「大名家にあるまじき愚行」の理由も、まさにここにあるのです。

ここまでの整理

秀吉の魂がこの生で達成したかったであろう目標は、すでにその輪郭が見て取れます。

欠乏によって達成し、欠乏によって崩れたその生涯。

もし彼が「足りない」という幻想から解放されていれば、結果は違っていたかもしれません。

次回は、この「稀代のエゴ」をさらに揺るがせた『精神的な高み』への渇望を見ていきます。

脚注

- この事件における具体的な処刑内容は次の通り。① 落首が書かれた夜、聚楽第の門番をしていた武士(17名)。鼻や耳をそぎ落とした上で、京都の七条河原で磔(はりつけ)。 ② 落首を書いたとされる真犯人(1名)。両手・両足を切断する拷問の末に処刑。 ③ 尾藤道休と、彼と行動を共にしていた数名。秀吉から「事件の首謀者の一人」と見なされ、当時力を持っていた本願寺の勢力圏内に身を隠すが、秀吉の強硬な要求を受けた本願寺の門主・顕如が道休を庇いきれないと判断。全員自害。 ④ 京都の市民:尾藤道休の妻子や、その地域に住んでいた住民など60名以上。六条河原などで磔。 ⑤ 大阪の市民:本願寺の寺内町という治外法権的な場所に住み、道休らをかばった、あるいは関与したと見なされた50名前後。連座として処罰。 ↩︎